嘉 宾:

忻 平 上海大学教授,上海市中共党史学会会长

黄昌勇 上海戏剧学院院长、教授

瞿 骏 com6774澳门永利历史学系党委书记、社会主义历史与文献研究院副院长

主 持:邵 岭 本报记者

上海,黄浦江畔的国际化大都市,中国共产党的初心之地,名副其实的光荣之城。在她绚烂缤纷的色彩中,红色是最厚重、最深沉的那一抹;在她海纳百川的城市文化中,红色文化是最鲜亮的底色。今天,上海要建设习近平文化思想最佳实践地,首先要传承红色基因、赓续红色血脉,守红色文化之“正”,创红色文化、海派文化、江南文化融合发展之“新”。

本期文艺圆桌,我们邀请沪上知名学者,从红色文化的丰富与扩展、红色资源的保护与利用、红色主题文艺作品的创作与传播等多个角度展开讨论,思考如何让红色文化在代代相传中焕新发展,为推进中国式现代化提供绵绵不绝的精神力量。

——编者

以左联五烈士为题材的话剧《前哨》引发观剧热,直接带动一大批年轻人到龙华烈士陵园凭吊。

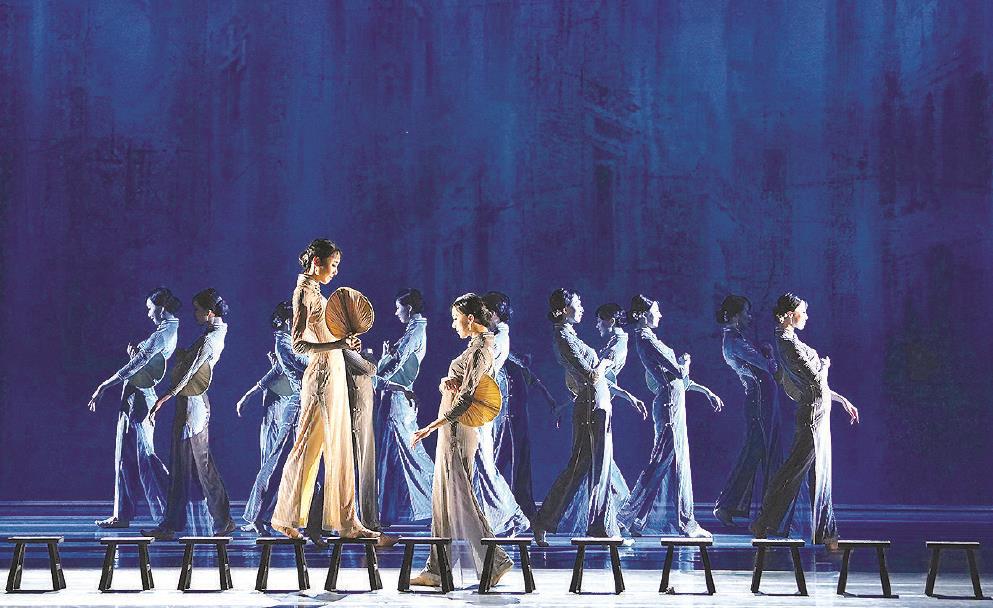

红色题材舞剧《永不消逝的电波》已在全国驻巡演超过500场次,堪称“爆款”。

主持人:红色文化是上海这座城市最鲜亮的底色。但与此同时,相比于海派文化和江南文化,红色文化的历史是最短的。如何站在历史角度理解红色文化在上海城市文脉中的地位?

瞿骏:上海红色文化的形成史若只看其“直接的形成”,相较海派文化、江南文化,其长度是“短”的,因为她的直接形成是在1920年前后,至今不过百余年。但在中华民族现代文明建设的视野里,对红色文化的认识不能局限于她“直接形成”的历史,而应该向前延展,也可以向后拓展,其长度可以非常之“长”。这是因为她和海派文化、江南文化有千丝万缕的联系,更是中华古老文明向中华民族现代文明嬗蜕的一大动力。

从红色文化和海派文化、江南文化有千丝万缕的联系来说。江南文化代表着红色文化的传统之根,海派文化则更多代表着红色文化的世界之源。

传统之根为红色文化提供了她的创造者、弘扬者和承继者。无论是上海共产主义小组成员、中共一大建党代表还是后来在上海做激荡潮流,风起云涌之革命事业的人物,他们很大一部分都来自于江南。这些人成长于江南乡村、市镇和城市,成熟于上海都市,进而在革命历程中流布全国,影响各地。他们经常是以自己的一辈子的奋斗诠释了一个新中国如何出现,又如何整合。

传统之根也为红色文化提供了周虽旧邦、其命维新的中华优秀传统文化支撑。在这样的强大支撑下,革命者尤其是中国共产党人就比较容易从“天下”之理想通往世界革命之理想,从对“大同”之期盼通往对全球共产主义实现之期盼,从对“民生”之坚持通往对共同富裕之坚持。在红色文化拓展的过程里,马克思主义的中国化是天然的,自然的;“第二个结合”是顺畅的,熨贴的。

世界之源则为红色文化提供了与“世界”相接触、相融合的机会。1949年以前的上海是一个“半殖民地”都市。这个“半”字让来到上海的革命者能读到中国的报刊,也能读到外国的报刊;能观察中国的学堂,也能观察外国人的学校;更是能联系民族资本企业,也能剖析外国在华企业。在此过程中复杂的、多样的“世界”在革命者面前展开,使他们了解到列强的状况,更能够了解到亚非拉受侵略压迫国家、民族的状况。红色文化在这里是国际流动的,是属于全球的。这个“半”字也为上海带来了世界各国的形形色色的人,特别是形形色色的各国革命者。苏俄人士、欧洲无政府主义者、日本社会主义者、朝鲜独立运动志士等都因此与中国革命者长期共处一城。他们彼此携手,共同作战。红色文化在这里是多语言的,亦是多肤色的。

从红色文化是中华古老文明向中华民族现代文明嬗蜕的一大动力来说。中华古老文明在19世纪中叶被卷入所谓“世界历史进程”后,遭遇了严重危机。这一危机的后果用十二个字来概括就是“国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘”。

国家蒙辱与人民蒙难造就了中国革命的正当性,因为一个国家要独立就需要赶跑帝国主义侵略者,消灭与帝国主义侵略者相伴随的旧中国的统治力量,这需要革命。同时人民大众需要能够得到生命保障,能吃饱穿暖,能真正在自己的国家当家作主,这也需要革命。而红色文化厘清的是这样的大革命究竟应该由谁来领导,究竟应该以谁为革命主体。经过实践得出的明确答案是:能真正改变中国国家蒙辱、人民蒙难状态的大革命应该由中国共产党来领导,应该以人民大众自身为革命主体。

这在中华文明史上是一种亘古未有的巨大转变。因为过去所谓党,中国人通常理解为“朋党”,为士大夫所不齿。“改朝换代”式的革命通常由一家一姓之王朝主导,士大夫集团做配合与阐释,与“党”是无关的。同时过去人分等级,人的三六九等不仅存在于社会制度中,更存在于社会观念中。人民大众既不被允许,自己也不敢奢望成为革命的主体,他们不过是“民可使由之,不可使知之”的对象。而红色文化让中国共产党成为了中华文明史上的全新政党,人民大众在全新政党的领导下翻身做了主人,改变了中国近代以来国家蒙辱、人民蒙难的基本状态,但这些仍只是起点,红色文化进一步呼唤的是中华民族从独立自主走向民族伟大复兴,即其继续拓展要改变的是中国“文明蒙尘”的状态。

世界上的独立国家未必就有其文明的主体性,翻了身的人民大众在文明自信上可能依然是缺失的。因此除了有经济上的国家“依附状态”,更有文明上的国家“依附状态”,这样的状态就叫做“文明蒙尘”。而要改变这样的状态就需要红色文化不断地拓展,让人民大众不断地深刻认识到中国共产党为何“百年恰是风华正茂”。其缘由就在红色文化的拓展中,就在中国共产党从成立开始一刻未曾停歇的奋斗史里。其中一个最明显的缘由就是在20世纪90年代初,苏联解体、东欧剧变,在全世界共产主义运动陷入低潮,社会主义国家纷纷消失的情况下,中国共产党实现了“逆势而上”。这一过程持续了30余年,且仍在持续。

为何中国共产党能持续地“逆势而上”,是因为党深刻认知到中国特色社会主义是在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展出来的。“两个结合”是必由之路!这样的认识丰富了红色文化的内容,提升了红色文化的境界,拓展了红色文化的内涵与外延。让红色文化不仅只是上海城市文脉的一部分,更是上海城市文脉的中心与重心所在。因为在中华民族现代文明建设的进程中,红色文化的拓展与上海城市文脉的更生同频且共振。

主持人:上海作为国际文化大都市,有着非常多元而丰富的面貌,红色文化、海派文化、江南文化三大文化相映成辉。今天我们说要实现上海文化软实力新的升跃,一个关键问题是:如何正确认识和处理这三种文化之间的关系,明确红色文化的首要地位,让红色永远成为这座城市的主色调?

黄昌勇:从上海史的角度来看,我们不能否认西方文化对上海的影响。与此同时,在上海的现代化进程中,红色文化的底色始终彰显,且占据了非常重要的位置。然而在很长时间里,上海城市的红色底色、特质和禀赋,由于国际大都会多元特征,某些时期有意无意地被遮掩,尤其是在一些文学影视作品的推波助澜下,人们对上海的认知,往往偏于一隅,甚至用一种想象的单一性来代替历史的真实状貌复杂性。

要进一步推进上海红色文化的传承和弘扬,文艺界责无旁贷。文艺作品能够发挥情感、审美和教育的功能,在潜移默化中对人的价值观产生影响。电视连续剧《觉醒年代》播出后,年轻观众自发去龙华烈士陵园,在陈延年、陈乔年等革命烈士墓前献花;无独有偶,话剧《前哨》的演出直接带动一大批年轻人到龙华烈士陵园凭吊。这都充分说明了优秀文艺作品对于红色文化的彰显作用。

上海如何创造出更多的红色文艺高峰之作,使红色文化得到更加突出的表达,是目下一个比较迫切的命题。

一方面,以往我们的创作者对于红色文化的艺术表现创新研究不够,导致形成了一些固化的观念,表现在文艺作品中,就是片面化、简单化、概念化、脸谱化,缺乏情感和审美的维度。这背后其实是我们对于红色题材研究不够、挖掘不深、理解肤浅,简单地认为红色文化就是粗粝的、坚硬的、阳刚的,将其与海派文化、江南文化对立起来。其实不然,红色文化有革命性的一面,同时也有开放包容的一面;红色文化既是上海城市文化的鲜亮底色,同时也是和海派文化、江南文化互相渗透的。而我们有的作品在塑造革命人物时,往往不能与其他地域革命人物区别开来,没有凸显上海文化多元特色,不能体现出海派文化、江南文化对人物性格、生活方式影响的痕迹。为什么《永不消逝的电波》受到观众、尤其是年轻观众的欢迎和追捧?就是因为创作者将三种文化在审美上很好地融合在了一起,比如舞蹈既有江南风味的传统因素,也有上海海派国际化的现代舞的特点,这些与题材涉及的人物、历史事件达到了完美的契合,为我们塑造了耳目一新的革命烈士形象。上海红色文艺作品的开掘,不仅要注重典型人物,还要关注典型人物生活其中的典型环境,这一环境就是上海这座城市活生生的多元特质。

另一方面,我们一些文艺单位领导者,对于如何领导创作、激励创作应当有更加科学的认识。重视红色题材创作,并非一定要全流程介入,艺术创作是有特殊规律的,特别强调艺术家的个性化的创造性的劳动,过多的介入,实际上往往走向艺术规律的反面。因为艺术创作不是标准化生产,每一部作品都会打上艺术家鲜明的个人印记。过多的全程介入,往往意味着全程干预,会导致创作者的个性难以凸显,作品的艺术性就会大打折扣。

在加强红色题材作品创作的同时,我们还应该加大红色文化资源的转化,系统谋划,在创作上推陈出新,并与在地资源构成互动。

就上海红色文艺创作题材来看,可以大致分为两类,一是原生态的红色文化资源,二是根据红色资源创作的作品。前者可以供我们开掘新的题材,在这方面,还有非常大的创作空间,近年来,不少作品都填补了空白;后者可以将已经形成的IP进行其他样式的艺术呈现,打造更多的红色文艺精品乃至留得下传得开的经典力作。这方面这些年也有非常成功的实践,比如《永不消逝的电波》是根据孙道临主演的电影改编成舞剧;沪剧《陈毅市长》由话剧改编为电影,再改编为沪剧;杂技剧《战上海》是根据同名纪实文学改编;民族歌剧《义勇军进行曲》是根据左翼电影《风云儿女》以及纪实文学《起来》创作的。我编剧的大型原创话剧《前哨》是在自己一部20年前出版的研究专著基础上进行创作的,创作初心就是要开掘上海红色文化资源及对大学生进行革命传统的熏陶,2021年2月龙华24烈士牺牲90周年首演以来,已经在北京、苏州、宁波、福州等地演出近30场。2023年10月中旬在北京大学百年纪念讲堂演出两场,北大师生1700多人购票观看,引起大学生观剧热。

我们还需要进一步加强对上海红色文化遗产的梳理、保护和呈现。红色文化资源应该与上海旅游结合起来,在建筑、空间、展陈上推陈出新,尤其是与最新信息技术结合起来;红色遗址旧址应该打造成为城市旅游地标和目的地;以创作成果及其转化充实在地红色文化资源,丰富其内涵,彰显影响力;打破红色文化在地资源只能作为公共文化资源的固有做法。

总体上来看,红色文化遗址旧址在展陈上比较落后,基本上都是免费开放,成为城市地标和旅游目的地的不多。发端于上海的左翼文化运动,是上海一笔巨大的红色文化遗产,融入了上海城市文化的血脉,形成的先进文化传统影响着新民主主义和社会主义建设时期中国文化的进程,为中国共产党文化建设输送了大批文化骨干力量。我曾经专门撰文《大力弘扬左翼文化优良传统》,发表在去年9月6日的《文汇报》上。中国左翼作家联盟成立会址坐落在虹口,附近的景云里,是当年大批革命作家活动的重要的街区。这一重要旧址已经成为虹口“文化三地”的重要组成部分,应该成为上海市一级重点保护红色文化遗址,在空间、布展、开发等方面加大投入、提升能级。

主持人:要更好地传承红色基因,赓续红色血脉,需要全社会更全面深刻地认识和理解红色文化,其中有一个重要前提,就是对上海红色文化的家底进行梳理。近年来我们在上海红色文化的研究中取得了哪些新进展和新发现?

忻平:上海是党的诞生地和初心始发地,伟大建党精神的孕育形成地,有丰富的红色文化资源。梳理红色家底、保护红色遗址、挖掘红色资源,对于今天在全社会弘扬红色文化有着重要意义。2021年,经过前期普查,认定了上海的红色遗迹遗址和纪念设施有612处。同时,上海也在全国率先运用法律手段明确了对红色遗址的保护和利用。今天我们走在街上,会发现红色遗址的标牌越来越多,地铁站点和马路上的导引牌上也加入了很多指引红色遗址的内容。可以想像,当人们置身于这些遗迹、遗址和设施,穿越于这样一种特殊的时空里,对于发生在其中的红色故事和故事所凝结的伟大建党精神,一定会有很多深切的感悟和体会。

这些年在上海党史研究中确实有很多新发现,和我们对红色文化的认识形成了一种相辅相成的关系。比如,说到中国共产党在上海的诞生,一定离不开上海工人阶级力量的成长壮大和工人运动的蓬勃发展。党史研究发现,党组织成立前的第一个工会,就是上海机器工会。

1920年代,上海工业产值通常占全国60%以上,这不仅表明上海资本聚集,更意味着它拥有大量的产业工人。五四运动前夕,全国工人总数已达200余万人,仅上海一地就有约56万人,这一数字也占到了当时上海总人口的近四分之一。与此同时,当时的上海又是一个各类矛盾集中之地,民族矛盾、阶级矛盾叠加在一起,严重的政治压迫和经济剥削也使得上海工人的生存条件极端恶劣。当时的上海有不少如工人自发秘密组织的或无政府主义者或者国民党人组织的工会,而学得了马克思主义基本原理的那些中国先进知识分子,则以此为指导,积极地投身到群众斗争中去,推动马克思主义同中国工人运动相结合,把工人阶级从“自在”的阶级转变为“自为”的阶级。在上海,俞秀松改装易服,进了虹口厚生铁厂,到工厂和工人朝夕相处,一同做工,对工人阶级备受压榨的苦难状况有了深切的体会,日后成为最早的建党、建团先驱与此不无关系;李中、李启汉则深入工人阶级建立学校。在北京,邓中夏向长辛店工人开展宣传教育。各地党组织主办了《劳动界》《伙友》《劳动音》《济南劳动周刊》等,面向工人宣传科学理论。渔阳里的中共发起组这一时期向群众、主要是工人开展了广泛的宣传。1920年8月15日,第一期《劳动界》在上海出版,陈独秀、李汉俊、沈玄庐、陈望道等为主要撰稿人。李汉俊在发刊词《为甚么要印这个报》中写道:“工人在世界上已经是最苦的,而我们中国的工人比外国的工人还要苦,这是什么道理呢……我们印这个报,就是要教我们中国工人晓得他们应该晓得他们的事情。”1920年11月21日,党组织根据“组织真的工人团体”原则建立了上海机器工会,担任主席的李中是第一位工人党员。他在湖南一师读书时与毛泽东、蔡和森是同学,又积极参加工人夜校,积累了组织工人的经验,与工人阶级建立起深厚感情。可以说,上海机器工会的成立,不仅符合马克思主义政党学说原理,标志着我们党从对工人展开宣传教育转向组织、发动工人的新阶段。日后,在毛泽东同志说的工人阶级大本营上海建立起了中国共产党。

近些年的党史研究还发现,在1917年到1919年的留欧尤其是留法勤工俭学热潮中,上海成为出发和回国的主要港口。这背后的原因,除了一战导致去往欧洲的陆路中断只能走海路、而上海是当时我国出海的一大港口之外,还有一个重要原因,就是当时的上海是全国唯一的一个国际化的城市,有一大批出国留学培训机构,包括语言培训、礼仪培训、文化培训等等。我们知道,正是在这一波留法热潮中,进步青年寻求新思想、新知识,寻求改变中国的思想武器,而这一发现有助于我们更好地了解当时的上海、了解为什么中国共产党会在上海诞生。近代以来,出国留学主要走海路,所以,上海是主要出发地,不管是留美、留欧、留日和留苏的学生多从上海出发。同样,他们回国后,第一脚踏上祖国土地的也多是上海的码头。学生留学回国后,很多留在上海工作,编书翻译、教书育人、从医经商。因为上海有着良好的文化环境和比较好的生活条件。这反过来又为社会集聚了大批现代性人群,进一步促进了上海的现代化发展。

还有一些党史研究新发现,是得益于现代科技新方法、新手段的引进。我举一个例子,就是中共四大最年轻代表阮章的照片,经过上海市虹口区党史办主任和四大纪念馆馆长童科多年追踪调查,以及中山、天津和上海多地相关部门近十年的接力研究,最终确认。阮章祖籍广东中山,出生在上海,四岁随父母去了唐山,之后成长为唐山党组织主要领导人之一,在北方发动工人运动。在参加四大之后的第二年,他就在秦皇岛病逝,年仅24岁。在很长时间里,他是中共四大纪念馆展陈里唯一一位没有照片的代表。在多个名叫阮章的人中,最终确认的这张照片,先是由阮章的侄子阮宝胜将一张“阮章”的椭圆形照片底版图片发给中山市委党史研究室主任黄春华,再由中山、天津两地的研究者们在天津博物馆《南开第十三次毕业班同学录》找到这个底版印刷的、带有图片说明的阮章照片。之后上海研究者们凭借照片底版,通过上海市公安局刑侦总队物证中心专家,用最新的现代科技手段多方比对,从当年工人运动亲历者认定有阮章在其中的合影中,找出阮章身影,实现了闭环。经过中央党史研究室的批准,在今年1月份中共四大纪念馆举行的中国共产党第四次全国代表大会召开99周年系列活动上,阮章的照片正式入展。

这个发现不仅填补了党史研究的重大空白,对于未来开展相关党史研究工作也具有重要的借鉴意义与参考价值。今天,科技的发展为我们提供了新的方法,使我们得以在更高的平台上,对上海党史中的更多历史细节做更深入的研究。展望未来,我们还有很多工作需要做、可以做,空间很大。

阅读原文

来源丨文汇报

编辑丨钱梦童

编审丨戴琪